Свою «революцию» в метафизике Кант начинает с работы «Критика чистого разума». В первую очередь Кант исследует теоретическую способность разума. Она действует в сфере опыта, то есть в феноменальной сфере. В сфере опыта мы наблюдаем феномены – природные явления – и познавать их. Но мы познаём их, т.к. субъект деятельностно участвует в этом познании и организует сферу феноменов так, что такое познание вообще становится возможным. Фактически он устанавливает законы, действующие в мире природы.Основными из них являются:

- каузальность (причинность);

- необходимость.

Практическая способность разума

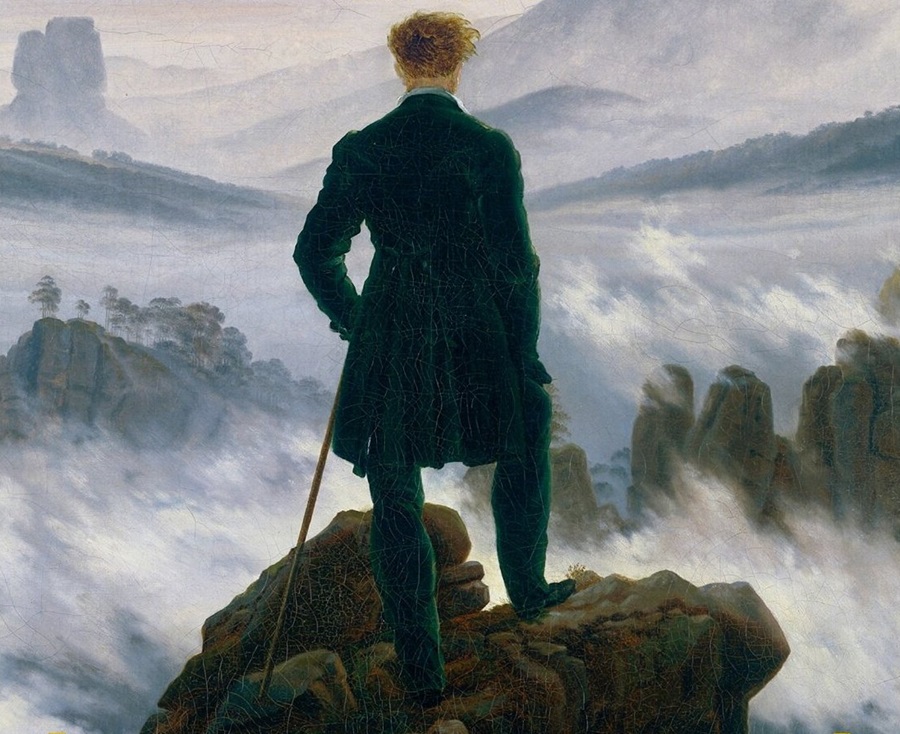

Существует, однако, иная сфера, в которой также участвует разум человека, но где он сталкивается с законом совершенно другого рода. Эта не теоретическая сфера рассматривается Кантом в другой его работе – «Критике практического разума». Если там мы имели дело с природой, здесь во главу угла становится свобода и исследуется способность человека к действию.

Если в теоретическом познании человек имел дело с феноменами, то здесь ему открывается мир ноуменов. Однако ноумены недоступны чувственному познанию: они лежат за пределами чувственно данного нам мира.

Проблема разрыва

Несмотря на то, что человек живёт и действует в этих совершенно различных мирах, он, тем не менее, цельное существо. Но здесь мы наблюдаем очень большой разрыв – и это большая проблема для Канта, над которой он долго работает.

«Критика способности суждения»: поиск моста

Наконец выходит «Критика способности суждения», в которой Кант стремится опосредовать два мира, уловить то, что может привести к их единству.

В то время как познавательная способность принадлежит рассудку, а практическая – разуму, между ними есть ещё кое-что – чувство. Именно его Кант относит к способности суждения и считает посредником между двумя столь разными мирами.

Что Кант определяет как «суждение»?

Суждение – это возможность видеть особенное (частное) во всеобщем.

В зависимости от того, как проявлены особенное и всеобщее, суждение делится на способности:

- определяющую;

- рефлектирующую.

В определяющей способности проявлены и особенное, и всеобщее. Здесь мы находим суждения чистого разума: теоретическое познание опирается на чувственные данные и априорные принципы. Иными словами, данные поставляются нам чувствами, а упорядочиваются на основе категорий.

С рефлектирующей способностью всё сложнее: здесь мы находим лишь особенное, а всеобщее ещё предстоит найти. Собственно, поэтому мы и занимаемся рефлексией.

Так, мы сталкиваемся с отдельным объектом, для которого не обнаруживается закона. Чтобы выяснить его природу, мы становимся на путь сравнения представлений: ищем связи с уже известными представлениями, на основе которых можно вывести природу объекта. Мы взаимодействуем с определяющими суждениями – с положениями, уже оформленными теоретически.

Но мы ищем согласие между объектом и субъектом, между вещью и личностью.

Принцип целесообразности как рабочая гипотеза

Чтобы рефлектирующая способность работала как следует, ею должно руководить предположение о целесообразности – гипотезой целесообразного устройства природы. Понятие цели можно считать мостиком от природы к свободе: именно в нём мы можем объединить два этих царства в нашем рассмотрении.

В природе действует причинность, но в сфере свободы она снимается; в то же время свобода видит в природе свою цель, полагает её в чувственном мире.

Два пути рефлексии

Мы можем мыслить финализм природы двумя путями рефлексии:

- исходя из красоты мира – и тогда мы приходим к эстетической способности суждения;

- исходя из порядка мира – и тогда формируется телологическая способность суждения.